宗旭花:尊敬的各位领导、各位老师,大家中午好,欢迎走进茶山幼的教研时光。在教研活动开始前,首先让我们欢迎来自姐妹园和记黄埔幼儿园的老师们,还有承丹工作室的老师们。相信她们的加入,我们的教研活动会更加精彩,也能让我们在探究中碰撞出更多的火花。

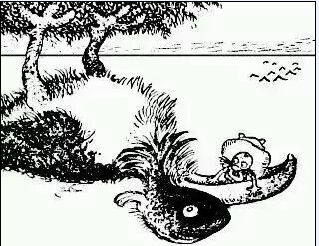

宗旭花:在活动开始前,我想请老师们欣赏一幅图片,你看到了什么?

顾智敏:树、鱼、小船

史振娟:鸭子

卞立琦:鱼和小船撞在一起。

王亦金:河、鸟

承丹:鸟、人、河

金明豆:我看到了树,鱼。

陶云娣:看到了倒立的鹰嘴巴里有虫子。

郑凌云:倒着图,一只秃鹰,嘴里有食物。

张超:鸟、羊

金花:一只秃鹫,倒着,嘴里有个东西。

徐怡:鱼、树、人

邵英杰:树、鱼、鸟、大雁

汪锐韫:天空,河岸

陶芬:一个孩子和鱼在树边玩。

高小芬:鱼鹰叼着一个小孩。

杜宇欣:渔夫在抓鱼。

金花:可以认为是食物,也可认为是食物在它嘴里安了家。

顾鑫怡:树、渔夫、小船、草

蒋静:图可以倒过来看,结果看到的内容就不一样。

马美婷:树、鱼、鸟、大雁

郑梦娇:我看到了一只秃鹰嘴里咬着猎物。

姚雯燕:鱼很大,渔夫的脸很惊恐。

赵莎莎:鸭子、渔夫

金花:是的,看你看的角度两面性。

杨子豪:大树、小草、鱼、乘坐在小船上的孩子。

周帅:大海、船、树。

蒋君:我正着看到了大树、小河、戴了草帽的人;倒着看到了秃鹰叼了虫。

王玉林:倒着看是秃鹰,正看是大树、鱼、船。

宗旭花:是的,老师们观察得很仔细。

汪锐韫:一只鸭子嘴里叼着孩子。

周淇:鸭子和人

阮莉莉:树、鱼、船、人、雁、草、横线

蒋静:看事物都有2面性,所处的角度不一样,看到的就不一样。

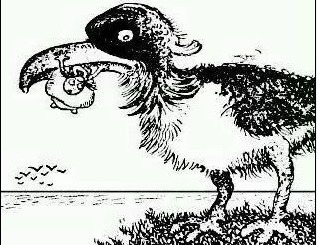

宗旭花:这幅图片大家反过来看到的是这样的画面,那为什么每个人看到的都不一样呢?

赵丽:倒着跟正着看不一样。

金花:每个人看事物都有自己的想法和角度。

金明豆:所处的角度不一样

王玉林:站位不同,视角不同

赵莎莎:从不同的角度看同一件事物,有不同的解读。

蒋静:因为观察的角度不一样。

汪锐韫:凡事都有两面性,辨证法。

陶芬:从不同的角度观察,所以不一样。

王亦金:思维局限

陶云娣:所看的视觉不一样,所以看到的内容和理解也就不一样。

郑凌云:站得位置不同,所反映的面也不同。

张超:事物的两面性,不同的视角不同的结果。

郑梦娇:每个人看的角度不同,所以内容也就不同。

蒋君:观察的视角不一样 看到的内容也不同。

顾鑫怡:因为每个人观察的角度是不一样的。

王梦如:每个人的观察的方式也不同。

杜宇欣:不同角度看待问题。

阮莉莉:解读事物的不同,源于观察的角度不同。

马美婷:不同角度看问题,看到的内容不一样。

邵英杰:不同的角度呈现出不同的效果。

卞立琦:凡事具有多面性,每个人的解读、思维也不同。

宗旭花:是的,每个老师都说出自己的观点,图片就好比游戏中幼儿的行为,从不同的角度观察到的幼儿的行为也都不一样,对幼儿行为的解读也就不一样。我们教师在平时的观察中还是过于单一,依旧站在教师的角度去解读幼儿的行为,我们如何才能更加有效、更全面的解读幼儿的行为呢?这是我们今天需要讨论的主题。

姚雯燕:突破固有模式。

储莉:多维角度审视的不同层面。

宗旭花:随着图片的引入,我们进入今天的研讨,相信老师都看过之前的视频了,在重温观看视频之前,先请杜老师来给我们介绍一下视频中的孩子。

杜宇欣:皓皓出生年月:20150807,性格外向,好动,语言表达能力不强,习惯用肢体语言来表达自己的情绪。喜欢搭积木,玩此游戏的时间相对较长,对其他游戏活动兴趣不大。

顾智敏:对视频中的孩子的客观分析。

宗旭花:请老师们先看杜老师对于视频中孩子的介绍,简单了解幼儿。

宗旭花:在杜老师的介绍后,我们有请视频提供者顾园长来说说在什么情况下拍摄的视频,为什么会拍这段视频?

顾智敏:一年前的一次晨间混龄活动时,户外操场大松树下。当摆在操场上设置的“跨栏游戏区”无人问津时,小班的一个小男孩来到这里玩起自创的“踢栏游戏”,旁边的两个中班孩子在一旁观看并小声交流着。当小男孩踢倒第三个跨栏时,大孩子连忙走过去帮他将跨栏扶好。这样的游戏小男孩一连玩了3次。

宗旭花:在杜老师和顾园长的解说后,那我们再来回顾一下视频,给大家1分钟的时间观看和思考:视频中有没有哇时刻,你看到的哇时刻是什么?

金花:孩子自主愉悦,表现出了自尊自信。

顾智敏:在这个视频中老师们可以寻找高光(时刻)。

宗旭花:老师们可以结合杜老师和顾老师的解说再次回看视频和照片,再来关注。

金花:连续三脚有力量且连贯的动作,将栏杆踢倒,并露出胜利的微笑,充分展示了孩子的自尊、自信与自主。动作发展上具有一定的力量和耐力。

陶芬:改变游戏规则,降低挑战难度。

徐怡:孩子有游戏的兴趣,能一物多玩。

卞立琦:我觉得视频中的哇时刻就是他踢倒了第一个,解锁了游戏的新玩法。

陶云娣:幼儿结合自己的兴趣点创造游戏玩法,这里可以挖掘这个孩子的自主性和创造性。更能够根据自己的能力,选择游戏玩法。

金明豆:孩子通过自己的方式连续踢,边踢边发出声音“哈哈”,脸上露出了笑容,体会到成功的快乐。

金花:一物多玩 创新玩法

施亚琴:小男孩承自主创新游戏内容。

汪锐韫:幼儿从第一次尝试双手向前倾,推动栏杆。到第二次双脚弯曲再次投入到游戏中。虽然第二次失败了,但随着幼儿对游戏探索的多种方法也在不断调整。发现了许多游戏的新玩法。

张超:降低跨栏高度,改变挑战难度,具有自己的想法,玩出新花样,自主自发的游戏下,无限的想象力。

郑梦娇:创新游戏玩法

赵莎莎:我理解的是跨越栏杆对他有难度但他没有放弃游戏,而是发现了适合自己的玩法,并体验到了游戏的快乐。

蒋君:皓皓抬腿要跨越的时候却踢倒了跨栏 他感到特别兴奋 接着一连踢倒了三个。

王玉林:改变游戏玩法,探索适合满足自己的游戏玩法。

王亦金:用脚踢倒之后,“成功”跨栏,创造了新的玩法。

姚雯燕:根据自己的能力选择游戏玩法。

顾鑫怡:创新游戏,用自己探索发现的游戏玩法进行游戏。

顾晓庆:是否能想办法将视频中的跨栏固定,再让幼儿进行尝试。

周淇:孩子自主选择游戏项目跨栏,寻找适合自己的方式、方法。

阮莉莉:孩子探索出自己喜爱的玩法,获得成功感,因此进行了多次游戏。

郑凌云:坚持品质,一踢到底;动作娴熟,一气呵成 ;自信沉着,一笑百纳;自主创新,愉悦自我。

赵丽:摔倒了不怕,又重新找到了新的游戏玩法,不怕困难。

蒋君:这是他通过改变了游戏的玩法,创造出适合自己的游戏,体验到了新玩法带来的愉悦。

杨子豪:改变固有的游戏规则,以踢代跨过跨栏。

承丹:大年龄和小年龄幼儿的合作,一个踢,一个扶,各得其所,乐在其中。

蒋静:小男孩根据自身的能力,降低了游戏难度,跨栏不一定需要跨,在小男孩眼里的玩法可以变成踢,而且他能够在游戏中坚持自我。

顾智敏:老师们有没有思考过:为什么一开始是用手,之后调整为脚?

阮莉莉:一开始这个男孩也没有跨栏。

金花:我看到的是一开始用手撑着栏杆在做俯卧撑。

姚雯燕:一开始用手,他自己也摔了一跤。孩子在跨越时有难度,采用了踢的方法,说明他审视过了游戏玩法和自己能力之间的差距,从而采取了适合自己能力的玩法。

卞立琦:用脚更方便,更快。

王亦金:因为用脚“跨”栏。

杜宇欣:改变原有的跨栏玩法,幼儿运用跆拳道踢腿动作踢栏,体验了成功的喜悦。

王玉林:用手是想把栏压低,好让自己跨过去。

王梦如:一开始用手他会摔跤,重心不稳。

郑凌云:寻找适合自己的方式。

蒋君:一开始看见的是扶着跨栏摔倒的瞬间 也许他之前跨栏失败了。

金花:生活中栏杆的游戏经验。

张超:一开始尝试用手撑着水管,发现由于两端高度不同,着力点低,在摔跤后尝试了改变。

赵莎莎:一开始用手是栏杆不稳,容易倒。

顾晓庆:孩子自己探索,寻找适合自己的游戏方式。

杨子豪:我觉得是一开始想扶助栏杆跨过去,但栏杆过轻,经不住都摔倒了

汪锐韫:小班幼儿从来没有接触过跨栏杆游戏活动,也没有游戏经验,所以开始表现出来的是一种无意识额游戏行为,也是探索与发现的必经阶段。

施亚琴:小男孩有独特的自主游戏能力,动作发展由本来的跨跳转变为适合他的动作:踢

郑梦娇:一开始小男孩是用手撑在跨栏上的,但是跨栏倒了,他也摔了,之后才改用了脚。

宗旭花:其实一开始他自己用手玩的时候自己摔倒了,他知道这种方式不行,所以转换为脚来尝试游戏

阮莉莉:一开始是撑在栏杆上,都没来得及撑稳,栏杆倒了,于是调整了游戏玩法。

陈婷婷:虽然第一次孩子看似失败了,但是教师的一句来了,并没有打断孩子的游戏行为,接下来孩子以自己的方式玩起来,从他的三次哇,一句比一句响

顾鑫怡:一开始是想用手撑着栏杆让自己站起来,不小心将栏杆碰倒了。

金明豆:幼儿用手会摔倒,游戏失败,之后有了安全游戏的意识,尝试解决问题,改变方式用脚踢。

邵英杰:我觉得他一开始推倒了跨栏,让他有了一种新游戏的探索欲望。

金花:改变玩法

周淇:他想用手探索一个新的玩法。

赵丽:游戏对皓皓来说难度较大,他立马想到可以用脚来踢,思维的灵活多变。(直指品质,到位)。

宗旭花:老师们在不同角度去观察幼儿,以独特的视角去寻找幼儿的高光时刻。

宗旭花:接下来请每个年级组的1、4号老师把你们的关注部分呈现出来,请老师们用3分钟的时间来仔细看,6位老师的关注你觉得和你的想法一样吗?或者是你认为哪位老师写的和视频内容最贴近,说出你的理由。

蒋君:他在之前跨栏失败的情况下 通过用手支撑在跨栏上让自己站起 意外发现杆子容易推倒 于是创新玩踢倒跨栏的玩法。

邵英杰:晨间户外活动开始了,明明小朋友趴在跨栏处思考着如何跨过这高高的栏杆,他还想用身体来量一量栏杆的高度,听到老师喊:“来呀!”瞬间,明明就把身下的栏杆给推倒了,于是,他把倒下去的跨栏扶起来,又一脚踢了过去,接着他又往前走,把面前的跨栏一个一个都踢倒了,最后他脸上还露出了笑容。旁边观看的两位小朋友看到跨栏倒了,就跑过去帮忙扶起来。

郑凌云:你双手支撑在白色跨栏上端,两脚并拢撑在地面,整个身体倾斜在地面中。刚定,跨栏就倒下来了,你也随之趴在了地上。你慢悠悠的站身。这时旁边有两个孩子在笑着你说着什么,你毫不理会,而是把跨栏从地上进行扶正。坚持完成了三连踢的动作。

王亦金:晨间活动开始了,轩轩在玩着跨栏游戏。轩轩先用手撑在了跨栏的杆子上,不一会杆子就倒了下来,轩轩也跟着一起摔倒了。爬起来之后他把杆子扶了起来,接着又用脚把跨栏干踢倒了,这样他就很顺利的跨过去了。接连着后面的几个跨栏杆他也用了同样的方式。先用脚把跨栏杆踢倒了,然后非常“成功”的跨了过去。在他边上的强强和张一梦拍着手鼓励着他并且帮助他把栏杆扶起来

周淇:早上的晨间活动,淘淘也遇到了自己的老师,和好朋友玩起了中班哥哥姐姐们的跨栏。过了好一伙儿,淘淘有点无聊了,被他邀请来的好朋友和淘淘一起玩耍。淘淘就开始先把跨栏弄倒在地,再用力的按一按,看看它是不是够自己跳跃过去,但是这个跨栏也实在的太高了,翻越不过去,就放弃了。但在一旁观看淘淘的一孟和昊强在说:“这个小弟弟一点也好像不会用这个跨栏,他的高度太高了,把它扶起来吧!”一孟还告诉淘淘:“等你长大了就可以玩这个跨栏了!”

赵莎莎:户外活动时间里,操场上摆放着一排PVC管制成的跨栏。周星昊用两只手扶着最面前的跨栏,想要跨过去,可是他站不稳,没扶稳跨栏,他和跨栏一起倒了下去。他站起来又把跨栏扶好。这次,他用脚把跨栏踢倒了。然后他摇摇晃晃地走到前面的跨栏跟前,伸出一脚又把这个跨栏踢倒了。接着,他又晃悠悠地往前走,接着踢到了下一个跨栏。他开心地笑了起来。

顾鑫怡:游戏活动开始,我听见老师说:“来啦!”你听见老师喊你来你就像想从栏杆上跨过去但是你没跨过去就摔倒在了地上你想用小手撑着栏杆站起来,但是你不小心将栏杆推到在了地上,看到倒在地上的栏杆你愣了几秒,然后轻轻地将栏杆又扶了起来,你站在栏杆后面,突然将栏杆踢倒在了地上,嘴巴里面还在喊着:“哈!哈!”你踢一个就从一个上面跨过去,一直到最后一个,走到了重点,你害羞地笑了。

宗旭花:6位老师的关注你觉得和你的想法一样吗?或者是你认为哪位老师写的和视频内容最贴近,说出你的理由。

阮莉莉:看完了老师们的描述,我发现郑老师所描述到的孩子身体倾斜也是我所观察到的。

蒋静:王老师关注的点和我关注的很接近,王老师关注到了小男孩先用手,在不稳的情况下,小男孩然后用脚连踢跨栏,在他脸上露出了开心的表情,王老师还同时还关注到了旁边的2名幼儿的反应。

陶芬:我认为王亦金老师与我的想法比较一致。当幼儿摔倒后,发现障碍变矮了,那么踢倒障碍物后就更容易跨过去了。

郑梦娇:六位老师的关注中我和王亦金老师的想法比较贴近,因为我觉得刚开始孩子听到视频里老师说的“来呀”的时候他并不是想要跨栏,我看到的是他的双手用力撑在跨栏上面,双脚并拢着放在后面,他整体的身体动作就像是做俯卧撑一样,后来跨栏支撑不住他的身体倒在了草坪上,他自己也摔倒在了草坪上,之后才会有了“踢跨栏”这一玩法。

蒋君:王老师和我看到的内容比较相似,关注点在于他摔倒后用手撑着杆子爬起来但是又摔倒了,于是他尝试探索用新的玩法进行跨栏,而且还关注到一旁的哥哥如何支持弟弟完成他的新游戏。

施亚琴:我觉得顾鑫怡观察到的与我看到的视频内容相符,他关注到的是孩子通过改变动作后的开心愉悦心情

陶云娣:我也是关注孩子的创造性玩法,跟顾老师的观点比较符合,当孩子发现游戏给他带来难度的时候,他选择了创造自己喜欢的新的游戏玩法,从而得到成功的喜悦

金明豆:我认为王亦金老师的想法和我一样,该教师观察的很仔细,把幼儿在游戏中每一个小动作描述得很到位。(用手扶住跨栏到用脚跨栏,改变了玩法,以及受到旁边伙伴的鼓励)

宗旭花:老师们关注的点都不一样,有的是孩子的学习品质,有的是孩子的动作技能,还有的是孩子的创新思维

汪锐韫:我认为王亦金老师的描写和自己有相似之处,特别对于幼儿在跨栏中的观察之处。轩轩在玩着跨栏游戏。幼儿园发现用手不行,就改为用脚。在这个过程中,孩子是尝试了不同的方式,最后爬起来之接着又用脚把跨栏干踢倒了,这样他就很顺利的跨过去了。

王梦如:王老师的看法和我差不多,孩子是用手尝试玩的时候,摔跤后才改用脚,并且在用脚玩的游戏过程中体验到了快乐,所以才有连续踢栏的动作。

顾智敏:本人比较认同赵莎莎的关注描述部分,她的描述充分体现故事的四要素,时间、地点、人物、事件(事情发生的过程,展现情节的发展),比较客观、真实。关注到了孩子的微表情,感受到了孩子在游戏中的情绪表达。建议在描述中的词语表达还可以更生动,是故事的话,还应有故事的特点。

王亦金老师的关注部分我也比较认同,描述基本没问题,生动性上还需加强。

杜宇欣:我和王老师看到的内容比较相似,我看见他用双手支撑跨栏,但是跨栏没有撑住他,他和跨栏一起倒在了地上,两个小哥哥在旁边看你,一同探讨这你的玩法,他并没有放弃,而是换了另一种玩法,他把跨栏扶起来,他把跨栏当成踢栏,动作相似于跆拳道踢腿动作,他边踢嘴里边发出“哈”等声音。全部踢倒后,他觉得你成功了,开心的笑了。他把跨栏踢到后,两个小哥哥又帮你把围栏扶起来。

卞立琦:我觉得赵莎莎老师与我的想法比较一致,整个视频中,他沉浸在自己的世界,没有受到身边的大孩子影响,他对于“踢”这个动作一次比一次娴熟,他在享受踢倒的过程,在把三个都踢倒以后,脸上洋溢着笑容,这是他喜欢的玩法。

陈婷婷:我觉得顾鑫怡观察到的与我看到的视频内容相符,推到栏杆是偶然触发的,他在一次次踢到的过程中孩子收获了游戏的力量。

宗旭花:我比较赞同莎莎老师的,因为莎莎老师是完全以白描的方式来呈现幼儿的行为,比较客观,真实的描述。

姚雯燕:赵莎莎老师的如果再关注到旁边孩子的反应,会更恰当。和王老师的都关注到了事件的主要部分,真实性和客观性都很好

宗旭花:其实在刚才老师们的回答中我们可以看到关注点不一样,所收获的就不一样,我们老师在关注上还是要以客观的态度去观察,描述的时候也要真实体现。

顾智敏:关注(作者):应有读者意识,运用敏感而又细腻的触笔以故事的方式描述幼儿在游戏活动中的行动轨迹,呈现一种动态性、正在发展中的画面感。故事中充分体现四要素:时间、地点、人物、事件,具有吸引力,通过文字的述说与表达引读者入情境、历过程、悟心境。“吸睛、生动”最能体现故事性。

希望老师们的关注部分向这方面发展。

宗旭花:感谢顾园长对于关注部分的专业引领。有效的关注过后,接下来我们进入识别环节。请2、6号老师呈现你的识别部分,其他老师寻找6位老师呈现的识别内容最感兴趣的关键词或关键句,说明理由。

徐怡:当你撑在跨栏上的那一刻起,说明你已经产生了玩的欲望。但是跨过跨栏时,你的脚抬得不够高,没办法跨过去,脚一碰就碰倒了跨栏。没有办法完成跨栏。但是你依然玩的很开心,没有放弃,有很强的游戏兴趣,你发现跨越时有难度,于是采用了踢的方法,说明你审视过了游戏玩法和自己能力之间的差距,从而采取了适合自己能力的玩法。幼儿结合自己的兴趣点创造游戏玩法,体现了孩子的自主性和创造性。

张超:皓皓小朋友在同伴的注视下,撑着水管尝试跨越时不小心摔倒后,他发现两端高度不同,容易摔跤,起身将跨栏扶正,在思考后发现用手撑着难以跨越,便改变了自己的玩法,通过踢倒的方式,降低水管高度的同时也给自己降低难度,便于自己以跨的方式通过。能够看出皓皓小朋友是很有想法的,对于跨栏游戏他能够玩出新花样,可见幼儿在自主自发的游戏下,想象力是无限的。

杨子豪:1.游戏中的探索,过高栏改变玩法。在游戏的开始,蓝蓝面对过膝的栏杆,他没有选择逃避或者不玩,而是大胆地去挑战。他想撑住栏杆然后选择将自己的腿依次跨过。但是因为栏杆的不稳、易倒,在挑战中它随着栏杆一起摔倒了。他发现了这种特性,随之用脚将栏杆依次踢倒,再逐一跨过。2.游戏中的发现,以踢代跨过跨栏。在发现栏杆易倒的特性后,蓝蓝将它看成是一种可以踢的,类似于球类或者保龄球等物品。随之,使用的也是这种相似的玩法,用脚抬高去踢。对于小班幼儿来说,游戏的玩法,是没有限制性的。大胆地去尝试,创造性的新玩法也是未尝不可。3.游戏中的神情,由害怕转为愉悦。从一开始的跨栏摔倒,孩子的表情是无奈还有些害怕的。但是随着游戏的深入,孩子在提跨栏的游戏中,感受到了脚踢物品带来的内心满足感。随着将一个个跨栏踢倒,最终幼儿的脸上露出了愉悦,开心的神情。

姚雯燕:一.老师信任,给予活动机会。平时由于周星浩比较调皮,因此,老师会给予很多的关注,但这种关注更多的是看他是否遵守游戏规则。一旦他破坏了游戏规则后,老师就会第一时间给予制止。这反而会激发起他的逆反心,经常会和老师唱反调。这一次,顾老师给予了周星浩机会,认为孩子这样做肯定会有他的原因,所以让他来尝试,他体会到了信任感,也能够在游戏中大胆地把自己的想法给予表现。二.灵活选择,感受成功乐趣。《3—6岁儿童学习与发展指南》中指出,中班孩子具有助跑跨跳过一定高度物体的能力。而周星浩只有小班,又是小班的小年龄幼儿。因此,对于他来说,助跑跨跳的难度实在太大,因此,他没有采用这种活动方式。但是,他又想尝试跨栏这种器械,所以,他根据自己的能力水平,第一次用推的方式,想让跨栏往前走,但是跨栏倒了,失败了。第二次他改变了方法,用踢的方式,使跨栏倒了下去,他体会到了成功的乐趣。脸上笑开了花。他有自我认识的能力,能采用符合自己能力特点的方式,对于小班幼儿来说是很难能可贵的。三.坚持不懈,体现游戏品质。他第一次推跨栏,跨栏倒了,但自己也摔了一跤。对于小班幼儿来说,摔了一跤不是小事,很多孩子可能会哭哭啼啼寻求老师的帮助。但是他没有,表现出他的勇敢。后面再一次用踢的方式使跨栏倒下去,他用不同的方式来使跨栏倒下去,表现了他的灵活性。二次不同的方式活动,体现了他的坚持不懈。在游戏中,中班幼儿一直在旁边笑话他,但是他没有被打击到,体现了他的抗挫性。

王玉林:1.《指南》动作发展目标要求指出4-5岁幼儿能跑跨跳过一定高度的物体。但是对于小班幼儿而言跨过或跳过一定高度的物体是具有一定难度的。由此我们可以看到视频的开头晨晨似乎在尝试用身体的力量想要将栏压低。2.在活动中晨晨开始玩的跨栏游戏,是混龄游戏时老师设定好的游戏项目。但往往设计好的游戏项目并不能满足全体幼儿。当晨晨发现自己挑战不了跨栏这个游戏项目时,他改变了游戏玩法,他创造了满足自己的新玩法。从开始游戏时晨晨用身体想要压低栏的无助到他踢完三个栏后很开心很兴奋,说明他在自己创设的游戏中能获得成就感和幸福感。幼儿的游戏精神自由、自主、愉悦、创造在此次游戏活动中得到充分体现。3.在动作技能上,由之前的跨转变为连续单脚踢,游戏中他踢倒第一个栏再到踢倒第二、三个栏,动作连贯协调。可以看出晨晨具有良好的身体协调性。

汪锐韫:1.幼儿在游戏中发现游戏的乐趣我们从游戏中可以发现,幼儿从开始不知道怎样推倒栏杆,不懂游戏的规则,到最后自己通过尝试,用自己的方式推动栏杆,逐渐找到了更加便利推倒栏杆的方法。从自己动手操作中,得到了启发。也表现出幼儿敢于尝试,敢于创新的精神。2.幼儿在游戏中发展与成长。从跨栏杆游戏活动中,我们可以看出对于小班幼儿而言,他们还没有集体意识,没有寻求帮助的意识,没有在游戏中合作的意识。还停留在个人游戏的摸索阶段。但在游戏过程中,随着幼儿发现游戏的乐趣,从而尝试各种方式解决游戏中,遇到的困难时,我们从他的游戏过程中发现了他的进步,他发现了玩栏杆的游戏规律。比如先用双手抓住,试图从栏杆下面爬过,这时他发现栏杆并没有想象中的那么沉重,反而可以轻而易举的用脚踢开,这就是孩子在游戏过程中得到的经验积累与成长的过程。3.幼儿由无意识的游戏过程,转变为有意识的游戏行为。小班幼儿从来没有接触过跨栏杆游戏活动,也没有游戏经验,所以开始表现出来的是一种无意识额游戏行为,也是探索与发现的必经阶段。从第一次尝试双手向前倾,推动栏杆。到第二次双脚弯曲再次投入到游戏中。虽然第二次失败了,但随着幼儿对游戏探索的多种方法也在不断调整,不断深入的过程中,我们从孩子有意识的游戏行为中,发现他找到了玩跨栏杆的游戏规律。最后,终于从成功的喜悦中得到了乐趣。

宗旭花:其他老师寻找6位老师呈现的识别内容最感兴趣的关键词或关键句,说明理由。

蒋君:姚老师的视角很独特,能从学习品质、幼儿主体和教师的支持多维度进行分析。王老师更专注于幼儿玩跨栏的体育技能方面细致地分析。

陶云娣:我赞成姚老师的第三点坚持不懈的游戏品质,和王老师的第二点创造适合自己的游戏玩法,从而体验成功的喜悦。

蒋静:关键词:自由,自主,愉悦,创造。王老师能根据指南来分析幼儿游戏背后的行为。

金花:老师信任,给予活动机会。灵活选择,感受成功乐趣。坚持不懈,体现游戏品质。动作技能上,由之前的跨转变为连续单脚踢,游戏中他踢倒第一个栏再到踢倒第二、三个栏,动作连贯协调。可以看出晨晨具有良好的身体协调性。

赵莎莎:姚老师提到的坚持不懈的游戏品质也是我比较认同的。

周淇:我觉得姚老师的第一部分老师的信任是关键,可以灵活的选择玩具,并且有坚持不懈的精神。

顾鑫怡:姚老师能够结合幼儿本身的品质、教师给予孩子的信任进行分析以及坚持不懈遇到失败一次这个孩子能够改变玩法重新游戏体现了坚持不懈的精神。

郑凌云:姚老师三点识别比较到位,体现在教师的充分放手,孩子自主和坚持不懈的品质。

阮莉莉:杨老师对于幼儿神态表情的关注十分细致,游戏带给孩子什么样的游戏体验,从他们的神情表现出的是最真实的。

陶芬:姚老师和王老师结合指南,从动作发展分析。

王亦金:杨子豪老师在第一点里面提到游戏的探索,栏杆的特性不稳、易倒。从而改变了游戏规则用脚踢倒之后发现了一个跨栏杆的一个性质。在最后的游戏体验也关注了孩子的一个整个活动的心理变化。

郑梦娇:徐老师和王老师的第二点中都提到了幼儿游戏的自主性和创造性,而且王老师能够结合《指南》分析孩子在游戏中的行为。

赵丽:王老师更多的关注幼儿技能上的行为。姚老师更多关注孩子背后的品质,两者结合到一起会更好些。

邵英杰:姚老师的识别我比较赞同,正是有了老师的信任,孩子们才能有选择如何玩的行为。

顾智敏:我喜欢杨子豪与姚雯燕老师的识别部分,以标题统领阐述观点,结合游戏场景具体解读与分析。王玉林老师识别部分,观点阐述清晰明了,对照指南可以看到孩子的动作发展水平。最欣赏的还是杨子豪的指向性较强,脱离视频游戏场景就不可能存在。建议姚雯燕老师的标题更具针对性。

朱琳:我也觉得将姚老师和王老师两位老师的观点相结合会更好些。

宗旭花:在独特视角下的关注后,有的老师结合指南发展目标,能分析孩子行为背后的原因,分析孩子行为特点,有的老师识别到孩子在游戏中的游戏品质,还有的老师识别孩子年龄段的个性发展和创新思维发展。

宗旭花:还有老师来说一说吗?

施亚琴:姚老师第二点:灵活选择,感受成功乐趣,我非常欣赏,她能对照《指南》要求结合年龄特点来发展适合自己的动作:用手推、扶、最后踢。从幼儿本位出发,细节描写极致。

顾智敏:在杨子豪老师的识别2中,老师们还可以看到什么?

陶云娣:生活经验很很重要。

姚雯燕:发现,替代,结合。

陶芬:游戏经验的转移。

顾智敏:改变玩法的过程中好似看到了已有的游戏与运动经验的一种回应。这个孩子是小班幼儿年龄偏下的,他的学习与发展能力估计要低于一般的孩子,或者用“一定”一词更加适宜,对于这个约高15-20公分之间的跨栏有些难度。3—4岁的孩子在低矮的物体上行走具有一定的经验,对于“跨栏”这一概念是没有的,或许看到过大年龄的孩子游戏过,将想去模仿游戏时如何降低跨栏的高低成了他最大的阻碍,从而调整为踢栏游戏。

阮莉莉:杨老师站在幼儿角度思考了,孩子产生新的游戏玩法的可能有的经验来源。

姚雯燕:以幼儿为本,从幼儿角度思考

宗旭花:而且杨老师也给予孩子去尝试的机会,并没有因为难度高而放弃游戏

陈婷婷:游戏经验的迁移,玩过的,看过的,知道的,化为孩子自身的经验

顾智敏:也许在这只有短短的13秒,定格回放孩子的每一个行为,在手用力推倒跨栏、手扶起跨栏、用脚踢倒第一个跨栏、踢第二个跨栏、再到倒踢第三个跨栏这一过程中,明显感受他是在这个时刻是最快乐的、最舒心的,从他微微绽开笑脸中可以看到他很开心,很有成就感。他的游戏行为在反反复复、不厌其烦地重现。这就表现游戏具有一种自发练习的功能,只要孩子还在重复某一行为,这一行为就是幼儿正在发展过程中的某种知识和能力,因为每一次的重复,对他掌握与巩固知识与能力都有积极的意义。孩子在游戏中不断积累经验,玩中生智。

顾智敏:3次游戏这样的行为代表什么?老师有思考过吗?游戏具有怎样的行为特征?重复性、尝试性。游戏的最大功能是学习

陶云娣:他从这个三次中感受到游戏的快乐,并且体现了坚持性

王玉林:经验的积累 能力的提升

张超:改变性,自主与自发

顾智敏:这里的游戏学习效应不是现时的或短时的,它将影响孩子长远的发展,或者说是未来。简单地说碰到问题不会选择逃避,会直面问题,寻找解决问题、乐观积极向上的一种人生态度。

顾智敏:这里我们大家共同来学习一种理论:萨提亚的冰山理论

顾智敏:作为教师,我们通过孩子的外界行为表现也许看到的只是冰山一角,更多的是需要挖掘与解读长期压抑的“内在”,如果揭开冰山背后的秘密,我们将会看到生命中的纯真、简单,看到真正的孩子自我。

顾智敏:识别(评者):抛开孩子日常表现给予的思维定势影响,教师不以自己本身对孩子的表现进行主观评判,在特定的、真实的游戏情境中客观正确地分析孩子,进行焦点研究。聚焦孩子在过程中的典型表现:参与的状态、行为是否反复与持续、是否有调整行为等等,参照指南明确指出其游戏水平处于何种发展阶段,是低于还是高于。这个孩子的游戏行为令我思索:是游戏材料吸引孩子,还是游戏的本身,正如在上次探讨中谈到的“为什么与为什么不”,孩子没有追溯为什么之源,而是通过一种微小的改变实现为什么不,加强行动力。尝试让跨栏的高度变得不再不可逾越,尝试让游戏玩法变得趣味十足,尝试让游戏内容更贴近年龄特点,这样的改变不正是本次游戏中最佳时刻吗?

宗旭花:每个环节顾园长都给予我们老师专业的引领,希望老师们能有所获,有所思。老师们的识别后,如何能进行有效的回应,我们回应的关键点有哪些,接下里我们有请3号和7号老师呈现回应部分,其他老师请关注这6位老师回应中她们关注的点是什么?

阮莉莉:1.对材料稳定性的考虑。毛毛一开始尝试模仿的支撑行为,因为跨栏撑角太短,无法支撑游戏的进行,造成了毛毛摔跤的安全问题。因此为了支撑跨栏材料的支撑平稳问题,可以加长跨栏的撑角长度,使材料更加平稳。2.对材料层次性的考虑。同一种材料应当满足不同年龄段幼儿的需求。大中小年龄段对于跨栏的高度应当做到有所不同,毛毛小朋友此次没有探索出跨的玩法,会不会是跨栏的高度对于他来说,已经超越能力范畴,因此孩子没有进行尝试。因此设置不同高低的跨栏,让不同年龄段、不同能力水平的孩子都能够尝试和挑战。3.鼓励幼儿的探究性行为。在日常的生活中我们习惯性的直接告知幼儿这个是什么,它应该怎么玩,我们对材料的玩法给出了定义,可能会禁锢孩子对游戏材料、游戏玩法的探索。所以我们应该调整教育理念,要让孩子去探究,肯定幼儿的探究行为,让更多的孩子养成勇于探索,不畏艰难的良好品质。

金花:一、改良材料 完善游戏。1.在游戏中发现小班幼儿的跨栏栏杆太高了,根据幼儿年龄特点,根据个体的能力差异,改良栏杆,需要对栏杆的高度进行适当的、适时的调整。2.游戏中发现栏杆很容易倒,也可针对这一问题,重新利用其他材料制作游戏栏杆,比如,用两张板凳,中间系一条绳子或皮筋,这样不光不容易倒,也可以随时调整跨栏高度。二、尊重差异 理解游戏。在游戏中,你没有如老师预设,进行游戏,而是根据自身个体差异,自己重新创新调整了游戏玩法。教师并没有打断你,而是接纳并理解你的游戏行为。 三、交流讨论 丰富游戏。1.把另类的跨栏游戏利用手机记录下来,并展示给所有孩子看。让孩子们从中发现问题和亮点,利用同伴互助的方式,帮助你更好的掌握跨栏的动作要领。2.鼓励幼儿创编丰富的有趣的游戏,激发幼儿对游戏的兴趣。可以鼓励幼儿将跨栏动作丰富于情境中,例如:小兔子一家人去野外采蘑菇,需要经过森林中的几个地方,走过小桥,跨过草堆,爬过山洞,到达目的地采到蘑菇。

蒋君:一、投放适宜的材料。跨栏对于小班年龄段的你来说有一定的难度,但是这也抵挡不住你的挑战的热情。我们会结合小班孩子的身高特点投放适合他们跨越的跨栏,创设不一样高度的跨栏,让每个孩子在跨越的过程中能根据自己的实际选择适合自己的材料,都能体验到成功感。二、分享创新的玩法。在晨间谈话环节中,我们会邀请你来说说你的游戏玩法,让大家讨论一下还有哪些更有趣、有意义的跨栏玩法。在创新玩游戏的时候也要着重提到不能破坏游戏器材,以及游戏中的安全性。三、发挥混龄的优势。在这个游戏中,我们发现小班幼儿乐意参与到中班的游戏项目中,中班的哥哥们也乐意帮助小班的弟弟完成新跨栏的游戏,后期我们会鼓励小中班的孩子们一起探讨如何更有趣地玩游戏,发挥大带小的互助精神。

卞立琦:1、混龄游戏,材料多样。每个幼儿的喜好不同,能力不同,感兴趣的活动不同,当不喜欢本班游戏器械时,可以放开惯有思想,展开混龄游戏,让幼儿能够自由选择活动材料,在确保安全的情况下,让幼儿自由大胆选择材料,不再局限于每一天的几种器械。2.难易结合,鼓励创新。同一种器材为幼儿提供不同难度的游戏方式,满足各种能力的幼儿游戏。在幼儿尝试过程中,更多做到只看、不说,在保证安全的情况下,尊重幼儿的游戏意愿,不干预幼儿的游戏活动。

3.经验分享,巩固提升。每个孩子都有自己独特的想法,在游戏后,利用晨间谈话或空余时间,提供给幼儿展示平台,解决在自主游戏中遇到的困难,分享游戏中的收获,为下一次活动更好地做铺垫。

施亚琴:创设游戏情景,玩出乐趣。同样是这个跨栏,也可以这样摆放着,但我们可以换一种适合你年龄特点的玩法,将跨栏拼成几条小路,设置一些箭头方向以及红绿灯标记,小伙伴右以沿路线标记图或开车行驶,这就是符合小班年龄特点的创设游戏情景,这样的改变相信小伙伴们一定会喜欢,玩的乐趣。

杜宇欣:一、抓住幼儿的兴趣点,创设相关情境。小班幼儿年龄较小,对于游戏玩法比较模糊,可以创设相关的情境,借用角色,增强游戏的趣味性。二、设计游戏的层次性,满足不同能力差异。教师应明确各年龄段幼儿动作发展的基本目标,遵循幼儿身体的发展规律和学习特点,关注幼儿的个体差异。

蒋静:在老师们的回应中,他们都关注的点是:1.材料的改变,2.玩法的创新,3.幼儿的个体差异。

徐怡:老师们都针对材料做出了调整

顾智敏:6位老师关注到:材料,层次,差异,混龄,玩法。特别是施老师的针对小班幼儿年龄特点,情景性游戏化。非常认同。

郑梦娇:老师们关注的点在于材料的更新改变、游戏的场景和玩法的创新。

陶芬:老师们基本都关注到了材料,从材料的安全性,多样性和层次性,满足幼儿游戏需求。

陶云娣:1、个体差异性,2,材料丰富性和适宜性。3、游戏互动性。

顾鑫怡:1、游戏材料2、幼儿之间游戏经验的分享3、创新玩法4、个体差异

周淇:针对于材料的选择,材料可以综合性的考虑,适合不同孩子的发展,还有就是游戏的创新。感受混龄的大带小的方式。

王亦金:老师们都从材料的适宜性、材料的层次性、材料的探索性以及创设相适宜的情境。

张超:材料的适应性、获得安全性、玩法的多样性、个体的差异性

金明豆:老师的关注点:材料、个体差异、游戏情境、游戏的创新玩法。

汪锐韫:在老师的回应中提到,对于投放的材料要符合幼儿年龄特点,以及要达到幼儿的发展水平。尊重个体差异,鼓励幼儿发挥自身的创造力。

赵莎莎:几位教师的回应都体现了 材料的适宜性、能力差异、玩法的多样性。

赵丽:老师们关注的点是从材料的适宜性、层次性、创新的玩法,个性的差异上来说,还可以丰富幼儿的经验,多看多体验多感受。

顾智敏:看来老师们达到一定的共识。回应(行者):更多的是通过识别与判断,重新审视之前的教育环境是否开放,材料投放是否到位,教师的指导是否有度等等。对于孩子的后期的学习与发展是否有可能更深入层次与深度探究作出适宜回应,不是简单停留在文字表达层面上,更多的是要在实践中检验效度。针对此案例也许需在“混龄”、“差异”、“层次”、“个性”一些关键词上去思考,具体细化调整策略与方法。关于关键词的建议,我们的老师已全部关注到了,非常好。

宗旭花:这次的案例呈现,让每位老师对游戏故事又有进一步的认识,对于如何解读幼儿的行为相信老师们在这次的案例分享中也收获很多。对于游戏故事的三要素,老师们都能把握,那如何更好的基于幼儿的视角来解读呢,对于解读幼儿,我们老师又可以通过哪些方法呢?

陶芬:对话,倾听幼儿内心的想法。

杨子豪:立于幼儿本位

王亦金:观察,善于发现。

姚雯燕:蹲下身去,了解幼儿。不光是动作,要身心两方面。

蒋君:带着正面积极的思考去与孩子沟通对话 了解冰山背后的原因,接纳和包容。

蒋静:站在幼儿的立场上去解读幼儿的行为。

周淇:走进孩子的世界,和孩子一起游戏、对话。感受某一个时段孩子的想法。

郑凌云:静下心来,细细聆听。

郑梦娇:让自己成为幼儿,与幼儿对话、沟通,了解孩子的想法。

卞立琦:多观察、多交流

杜宇欣:对孩子的分析保持客观,不以老师的主观进行评价用心观察、聆听。

陶云娣:走进幼儿内心,读懂幼儿

徐怡:基于对幼儿游戏的观察

金明豆:做一个参与者的身份去倾听幼儿的想法,解读幼儿的行为。

施亚琴:发现了孩子的已有经验,再加上老师给孩子的空间足够的话,孩子你从而体验到成功的喜悦。

汪锐韫:以幼儿的角度观察幼儿的世界。

蒋静:保持与幼儿平等的姿态,尊重幼儿

顾鑫怡:多角度观察幼儿的行为

赵莎莎:观察+与幼儿对话

施亚琴:用孩子的眼光去发现孩子们的内心世界。

张超:与幼儿沟通、了解想法。

赵丽:幼儿与我们同样需要学会倾听 倾听他们的内心,理解他们的感受。

宗旭花:从老师们的表述中,一切都是以幼儿为主,立足于孩子本位发展。

宗旭花:其实,对于解读幼儿,我们老师也谈到了多种方法,接下来我给出一些建议分享,帮助老师们更好的去借助不同方法有效解读幼儿

宗旭花:1.关注典型表现:大家知道什么叫典型表现吗

杜宇欣:个性幼儿?

徐怡:具有代表性的特征?

姚雯燕:具有代表性的。

宗旭花:《指南》分别对三个年龄段末期幼儿应该知道什么、能做什么,大致可以达到什么发展水平提出了合理期望,指明了幼儿学习与发展的具体方向。这就是《指南》的各年龄段典型表现。因此它可以作为观察幼儿、理解幼儿的抓手、作为促进着目标方向学习与发展的有意义的参照。

典型表现可以从孩子的外显行为表现或是语言表述等方面来观察,如游戏行为的反复进行、出现的频次有多少、微表情的特征是怎样的?

宗旭花:2.蹲下身会倾听:蹲下来倾听其实是一种平等与尊重的姿态,更是教育理念在教育行为中表现。当与孩子保持同一个高度时,老师与幼儿的距离会缩小,让你变得很亲近,孩子对你就不会有排斥感,会激励孩子大胆发言,而且能树立孩子的自信心。但是倾听时也要注意:保持微笑真诚倾听、不要随意打断孩子的话、学会与孩子保持眼神交流、学会追问了解其想法、表扬与肯定孩子的观点。

宗旭花:3.代入身份揣摩:何为揣摩

蒋静:就是把自己想象成是游戏中这个孩子,如果是我,我会怎么做。

王亦金:换位思考

陶云娣:就是以游戏者的身份猜想幼儿的行为。

郑梦娇:把自己带入幼儿的角色,以幼儿的角度思考。

宗旭花:揣摩就是悉心探求,是指用心和思考来探求对方的想法和心理。教师要学会用游戏中角色身份来探求孩子的想法。学会思考:如果在这个时段这样的游戏场景中这个孩子是你,你会想什么,又会如何做吗?是否有多个可能性行为发生?

宗旭花:4.重温平等对话。这个平等对话指的是什么?

施亚琴:可以理解为:我是谁,我在做什么,我想成为一个什么样的孩子或老师。

顾智敏:尊重孩子,平等交流。

王亦金:尊重

周淇:站在孩子的角度和孩子交流。

赵丽:尊重 理解 读懂

郑凌云:了解孩子

汪锐韫:投入幼儿的游戏角色中,体验游戏乐趣的过程。

杨子豪:理解孩子

郑梦娇:理解读懂孩子

顾鑫怡:理解孩子

赵莎莎:从儿童的视角、心理和儿童交流。

陶云娣:尊重、理解。

陶芬:尊重,理解孩子。

茶山幼 张超:尊重孩子。

施亚琴:走进孩子的童心世界。

徐怡:站在孩子的角度

卞立琦:尊重孩子、理解孩子

蒋君:尊重和理解 如朋友一般自由沟通交流。

邵英杰:尊重孩子,平等对待

宗旭花:老师们都讲到尊重,平等,这点很好

宗旭花:有一位专家曾对“对话教育”作了形象的比喻:教师与学生之间的交往,就像抛球与接球的过程一样。第一,抛球者和接球者都是主体;第二,抛球者与接球者之间是平等的、合作的;第三,抛球接球双方都认真对待对方;第四,抛球和接球是可以连续的。可见,没有平等的关系,师幼之间就不可能达到真正和谐。对话教育是一门艺术,老师如何将艺术发挥它的精彩,这是我们老师值得学习的地方。

宗旭花:这里的重温平等对话,更多的是通过反复观看、师幼互动、语言交流,深入了解放行为背后的真正用意是什么,而不是以成人的臆想代替孩子原有的想法。其实也就是不以成人意志为主,尊重幼儿的个性本质。

宗旭花:5.欣赏赞同行为,这个方法老师们相信都能理解。努力发现孩子的闪光点,即用欣赏的眼光看待孩子,欣赏一个人,发自内心的去赞美一个人,并且不是泛泛的夸赞,而是找到他值得夸赞的具体细节。这样他就会和你产生共鸣,认为你真正的懂他,这样你就很容易走进他的心灵。其实也就很好地表现教师是否与孩子在同一个磁场中,以“童心”去解童心。给老师提供的这些建议,主要帮助老师能更好解读幼儿,针对不同年龄特点和性格的孩子,老师们用不同的方法来解读,这样才能让老师更了解幼儿,更懂幼儿内心的想法。

我们的教研活动也接近尾声,请5号和8号老师结合今天的教研活动,用8个字来谈谈自己的收获

蒋静:不虚此研,醍醐灌顶

金明豆:走进幼儿,用心观察

陶芬:博采众长、含菁咀华(咀:细嚼,引伸为体味;英、华:这里指精华。比喻读书吸取其精华。)

陈芳:茅塞顿开 受益匪浅

王梦如:收获良多

邵英杰:受益匪浅

宗旭花:还有老师呢?

陶云娣:互助互学、受益匪浅。知一万毕,贯穿融会。

赵丽:满载而归,硕果累累

郑梦娇:受益良多、满载而归

宗旭花:看来本次教研活动老师们收益颇多啊。

宗旭花:在这次的教研活动中,我们增添了一个新的角色,就是观察员,她以独特的视角来参与我们的活动,请陈芳老师谈一谈对于此次教研活动的一些建议和想法。

陈芳:本次教研活动所选择的内容既具有科学性,又贴近我们的生活,活动开始,主持人通过识图游戏:由两张不同图片的导入让老师们多维度地去观察、去发现,其目的是让我们老师从不同的视角发现事物的多面性、每个人观察的视角不同,事物所呈现的性质也各不相同。老师们不仅谈到了看事物的角度,甚至还谈到了对事物的理解和思维。主持人用这种方式作为本次活动的导入太贴切了,因为一幅幅精美的图片就犹如孩子们一个个游戏画面;图片就好比游戏中幼儿的行为,从不同的角度观察到的幼儿的行为也都不一样,对幼儿行为的解读也就不一样。

图片的导入给接下来的活动起到了很好的铺垫作用,很自然地切入了活动主题:视频回顾,寻找高光。此环节中老师们畅所欲言发表了自己的观点。老师们不仅用白描的方式去阐述故事发生的时间、地点、人物、以及事件的经过。在接下来的“识别”和“回应”环节中主持人采用了点名的环节让老师们说出了自己的观点。个人认为:此环节可能是受网络教研的限制只能有主持人钦点,不能更充分地发挥教师的自主性,如果是现场教研,此环节以抽签的方式或点兵点将的游戏形式或许老师的兴趣会更浓厚些。不过,发言的老师能从孩子的游戏品质、运动技能、游戏的自主创新、教师的放手等多角度对孩子的行为进行了识别,观点清晰明了,指向性较强。对于识别,顾园长从专业的视角给予了老师引领,这样可以使老师少走弯路。“回应”时,老师们更多的从游戏材料的投放、游戏的玩法、幼儿的个体差异、游戏场景的创设分别谈了各自的观点,老师们捕捉到了“混龄”、“差异”、“层次”、“个性”等一些关键词。

老师的观察、与孩子的沟通、蹲下来倾听,这些是老师们对于游戏故事解读而表述最多的话语;而老师们所谓的“换位思考”“悉心揣摩”“尊重孩子”“平等交流”或许是对于游戏故事三要素的解读又或者是老师们行之有效的教育模式。

顾智敏:感谢陈老师观察员的独特见解。以往的观察记录、案例分析、量表评价等大多基于问题而存在,观察视角倾向于幼儿的短板,通过评价诊断将其短板缩小向正常的指标与标准发展。而游戏故事恰恰相反,以欣赏与发现的眼光看待游戏活动中每一个发展的幼儿,信其能、听其声、支其行、促其长。正如《幼儿园教育指导纲要》中的“教育评价”中明确指出:以发展的眼光看待幼儿,既要了解现有水平,更要关注其发展的速度、特点和倾向等。在常态游戏中,我们要坚持用正向眼光看每个孩子,看到孩子们解决问题能力表现、智慧的涌现、尝试性的探究,学习品质的提升。

宗旭花:在教研中教师们智慧分享,思维碰撞,从不同的角度来解读幼儿的行为,只有全面解读幼儿行为,我们才能在游戏中制定更加有效的支持与策略,来支持孩子的发展。

宗旭花:感谢顾园长和陈老师的对本次教研活动的建议和点评,我们的教研之旅还在进行,我分享杨子豪的文章。作为下次研讨的内容,请每位老师认真阅读,去看看纸飞机背后的孩子行为发展。

顾智敏:教师的指导在幼儿的学习与发展中占有重要的地位,而其指导的有为与无为可以明确感知。杨子豪老师的“纸飞机PK”让我们领略介入的无痕与力量,很是期待下次的研讨。

感谢和幼的老师与承丹教师发展工作室的老师们,今天首次参与本园的教研活动相信也给带给你们不一样的体验。谢谢你们的参与碰撞,多角度的思考、多观点的采集,都给带来不一样的促长。

最后用一金句与大家分享:我们对别人行为举止的诠释,都只不过是把我们对自己的评价与信念投射出来罢了。

宗旭花:再次感谢本次参与的所有老师,期待下次姐妹园的共同交流。本次教研活动到此结束,谢谢大家。